今では、最早その様な話をする者は、ほとんど居なくなった様ですが、

切株の断面を見てみれば自明の事なのに、昔よく真顔で語られてた与太話で、

『ほら、この大木の幹に耳を当ててごらん。木が根から吸い上げる水の流れる

音が聞こえるだろ。大自然の生命力を感じる…』 なんてのが有りましたが、

風に揺れる枝先などから伝わって来る色々な雑音などが重なり混ざり合った

単なるノイズであるという事実説明の普及に伴い、今は影を潜めた様です。

カメラの精密さのアピールで、『ネジを緩めると、パチンと音がする』

(のだから、精度が高い?)というのも、この世界ではよく聞くお話ですが、

精密さで高密着のネジだろうと、強く締められたユルユルのネジだろうと、

密着していた物体同志が外れる時に音が出るという現象には変りは無く、

音と精密さは全く無関係な話です。

ところが、ズミクロン5cmと共に発売されたこの前キャップに関しては、

(弾性豊富な現代の樹脂製キャップと違い) 摩擦感ある梨地クロームメッキの

固い金属キャップの縁が、時に 『パッコン』 と音を立てながらスリ動いて、

大事なライカレンズ様の鼻っ先を傷付けはしまいか・・・

という恐怖感との戦いは、『落ちない・無くさないキャップ』の実現という

偉大な目標も吹き飛ばした一因であったのあろうと想像に難くない程、

精神力を込めた、嵌めよう・外そうと言う強い意志と決意が無い限りは、

不用意に外れる事は絶対に有得ない程の完璧装着のキャップでしたが、

着脱不能なユーザー続出で、程無く、普通のカブセ式に戻った様ですが、

今度は、ほぼ同一デザインのE41用キャップとの混同不安が指摘され、

内側に、当時唯一の適用レンズ名のプレートが貼付けられた挙句、

その後、下の画像の様な、見慣れた新標準口径の14031となった様です。

尚、この黒丸ズミクロンプレートは、本来は、金属製の泥縄接着の為、

大抵は経年脱落して付いていないので、オリジナルをコピーしたシール

を貼付け、シールコピー明示の上、以前多数お買上げ頂いておりますので、

オリジナルと思う人はいないと思いますが念の為

・・・話は、最初期型の方に戻りますが、

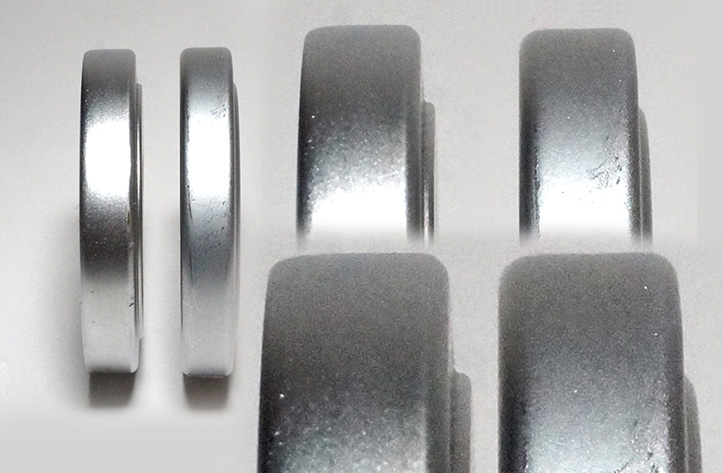

前面の段差の”法面”が斜めでちょっと丸みを感じてしまうので、実際には、

後の通常型?と同じ高さの段差なのに、かえって一見 『山高』気味に見え

ダブル/シングルフックの時代をを問わず、純正フード装着用 『でも』 ある

レンズ先端のA42のベルト部を包み込む為に、レンズ側エッジのアールも

極僅か大き目になっていて、僅かに絞られているのも判ります。

(左が普通の”ズミクロンキャップ”、右が最初期型)

結果、サイドの平坦な部分が極僅かに狭い上、実際の厚さも約0.1㎜程薄く、

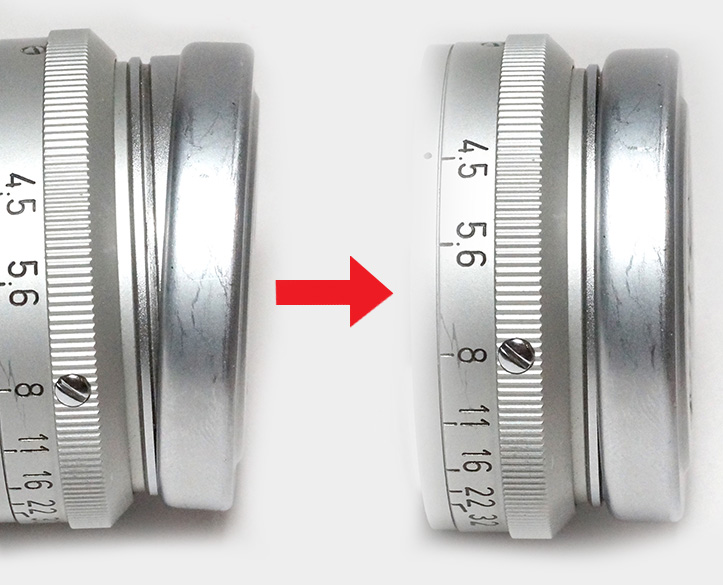

後のダブルフック仕様のレンズでは、2番目のベルト部まで深く入り込む、

次回作の通称?”ズミクロンキャップ”と違って、1番目のベルト部だけを、

しっかりピッタリと、『包み込む』のが、最初期型の最大のポイントです。

以上は、あくまで外観的な違いですが、最初期型の一番の見分け方?は、

『使用法(着脱のコツ)を習得しないと、着脱がほとんど不可能』 というのが、

決定的な違いではではないだろうかと思います。

結論から言うと、早い話、このキャップは 単なる 『カブセ式』 ではなく、

上のヒント画像の様に、フードフック用の溝も利用する様にデザインされた、

言うなれば、『被せ嵌め込み式』 であって、他のカブセ式キャップの様に、

垂直に入れようとして入らなかったり、ハマってるのをハズそうとアガいて、

全く外れず右往左往した挙句、『不良品だ』だとか、『ニセモノだ』などと、

キャーキャー騒ぐのは、是非とも、ヤメテおいて頂きたいと思います。